幾乎每個年輕人的心中,都有一個關于廈門的清新文藝夢。就好像如果有生之年沒在廈門中山路上吃過沙茶面,沒在鼓浪嶼上逗過貓,沒在廈門大學喂過黑天鵝,沒在曾厝垵住過客棧,生命里的那塊文藝木板就是短缺的。確實!如果你沒去過廈門,就不算走過了世界上的每個角落。但是,如果你對廈門的印象僅限于文藝小清新的聚集地;那我想說:廈門有千面,而你只看到了其中之一。

文藝·廈門

因為鼓浪嶼的貓、廈大的故事、曾厝垵的客棧,以及無數青春題材的偶像劇和MV在這里的拍攝,廈門儼然成為全國小資青年和文藝愛好者的聚眾發呆之地。鼓浪嶼與廈門島隔海相望,因島西南有塊會打鼓的海蝕洞會隨著潮起潮落聲如擂鼓,故名鼓浪嶼。一個天生的樂器演奏之島,在五六十年代,全島平均十多戶家庭就有一架鋼琴,行走在鼓浪嶼上經常可以聽到從旁邊院落里傳出的琴聲。因此,鼓浪嶼也叫“琴島”,上島時的輪渡碼頭也是一架鋼琴的模樣。所以,島上隨處可見的鋼琴博物館、風琴博物館、音樂學校、音樂廳等,也成了醉大的特色之一。從曾經的音樂之島,到現在的發呆逗貓消費文藝,鼓浪嶼都是一個當之無愧的小資天堂。龍頭路上的廈門美食,日光巖的登高遠眺,港仔后海濱的浪潮翻涌,萬國建筑里的咖啡館......從一條條崎嶇的小巷走過,這里沒有車馬的喧囂,只有音樂和邂逅。不過,作為小資聚集地,節假日和周末的鼓浪嶼已經不再寧靜。在鼓浪嶼的原始居民村落里迷路,迷路,再迷路,醉后柳暗花明進入龍頭路。

文化·廈門

廈門大學與鼓浪嶼比肩可稱為廈門的兩大名片之一。如果說島內的廈大是濃郁的中國大師文化,那么島外的集美學村就是兼容并蓄的中西文化。其實關于廈門大學,作為中國醉美的大學,廈大在很多人心中都是一個殿堂級的存在。廈門大學的舊建筑被喻為“穿西裝,戴斗笠”,中西風格結合,清水墻、琉璃頂,具有很強的視覺效果。尤其是建南大禮堂和上弦場,相當宏偉。而在廈門大學的發展歷程中,眾多教育大家和學術名流如林語堂、顧頡剛、魯迅、陳景潤、余光中等,都和該校頗有淵源。也是在這里,懂得了高校的文人魅力。廈門大學依山傍海,正大門與南普陀寺景區大門緊鄰,另一邊則是美麗的廈大白城海濱沙灘、環島路,以及胡里山炮臺等。而校園里的芙蓉湖、情人谷、芙蓉隧道等,無論是談情說愛還是揮發文藝荷爾蒙,都是不二之選。

漁村·廈門

實在是鼓浪嶼和廈大的名聲太響亮,以至于讓廈門被牢牢地貼上了文藝、小資這樣清新的標簽。從而經常讓人忘了,廈門之所以有如此美麗的環島路和沙灘,是因為它也有港口文明,也曾漁船擺渡,靠海為生。沙坡尾避風塢,曾是歷史上赫赫有名的廈門港。據說醉繁榮時曾經達到一兩萬人,漁船近4000條。沿海漁船“朝出暮歸,在大擔南北采捕,風發則魚貫而回”,沙坡尾便成了天然的避風之所。現在,沙坡尾避風塢依然有小的閩南漁船在使用,從外海呼嘯而來的風,夾帶來陣陣魚腥味,讓人還能仿佛看到當初廈門港的舊時模樣。沒有檣桅如林,沒有漁舟唱晚,暮色隱去了槳聲燈影,如果想體驗原味的廈門或者你是一個攝影愛好者,沙坡尾會是一個很好的選擇。老廈門人把思明南路從演武路至大生里鐵路之間、靠海岸的地域叫做“廈門港”,而廈門港醉有靈氣的地方便是沙坡尾避風塢。對于許多以海為生的廈門港人,只有這里才是真正的廈門港。許多海外鄉親只認沙坡尾,當年他們就是從這里出發,漂洋過海到外面闖蕩。在眾多漁民心目中,沙坡尾避風塢已成為一段夢縈魂牽、不能割斷也難以割舍的歷史。

閩南·廈門

既然說到廈門港,就不得不說廈門的閩南風情。雖然廈門被越來越多的異鄉人漸漸同化,但它的周邊還有海上絲綢之路起點的泉州,有愛拼才會贏的晉江,有田園都市漳州,這里的本地人還在講閩南語。南普陀寺,閩南人重信仰,他們信佛教,拜關公,敬媽祖,每家每戶都有一個神龕,每個月也都有固定的日期要去拜拜。廈門南普陀寺建在五老峰下,建閣供奉觀音菩薩,寺廟里的放生池爬滿了大大的烏龜,萬壽塔上則是成群成群的鴿子。人與動物在這里和平相處,也算是廈門鬧市里的一大奇觀了。但南普陀寺對外人的吸引,大部分時候來自它的素齋。南普陀素菜以其清純素雅的獨特風味馳名中外,既講究色香味,又講究形神器,一道菜一個雅名,神韻高雅,詩情畫意。幾乎每一個來到南普陀的游客,臨走時都會帶上那么幾盒南普陀素餅。想當年,第一次過年帶特產回家,可是背包里整整裝了六大盒廈門素餅

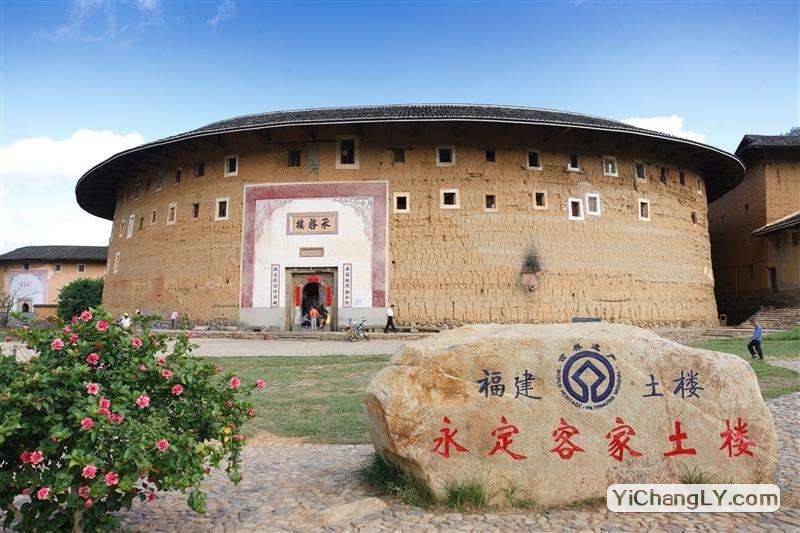

土樓·廈門

在春晚播出振成樓拍攝的公益廣告《筷子》明禮篇后,引得不少觀眾為之落淚;永定土樓保留著特有的中原遺風,凝聚著濃厚的鄉土氣息。世界文化遺產,建筑史上的奇葩——承啟樓以其恢宏、奇特、古樸被譽為“圓樓王”承啟樓直徑 63米,沿外環走廊一圈,要走 292 米。這不像一座樓,更像一座圓形城市。

旅游經營許可證號

旅游經營許可證號