筆者喜好游山玩水,足跡踏遍全國近二十個省份,游玩中發現一個共同的特點,那就是名副其實的名山大川也好,名不見經傳的景點也罷,都號稱“天下第一”。某些天下第一洞、天下第一樓、天下第一瀑......看后確實不敢恭維,我就在想:天下的景區中有沒有自稱不是天下第一的呢?

我還真遇到了,這就是三峽人家風景區中的蛤蟆泉。

古人說“廬山康王谷水第一,無錫惠山寺石泉水第二,蘄州蘭陵石水第三,西陵峽扇子山下蛤蟆泉水第四”,這種排名有多少科學性不得而知,想必自有其道理的,但世事蒼桑,這些天下名泉大多已廢,蛤蟆泉完全有理由遞補為“天下第一泉”的,別人不服氣也得服氣。而三峽人家的管理層沒有這樣做,仍自稱老四,這種不當頭、不擺譜、不張揚的氣慨在浮躁充斥的今天著實叫人敬佩。

不僅如此,泉名也沒有包裝。兒時我隨父親乘船路過石牌時,父親指我看過狀如蛤蟆的大石(現因葛洲壩截流已沉入江底),石后有一山泉,謂之蛤蟆泉。我看過電影《五朵金花》,也到過云南,知道并親眼目睹了云南名泉“蝴蝶泉”,這名兒多美呀,多么富有詩意啊,有多少男人帶著戀人、帶著情人、帶著二奶到此一游比翼雙飛啊。與云南蝴蝶泉相比,三峽蛤蟆泉太老土,土得掉渣。但這名兒聽著實在、質樸、親切,精明的管理者知道現在都講原生態,愈是原生態的就愈有市場。宜昌出名茶,蛤蟆泉泡茶就是好喝,引來八方游客,中聽不中看的名字要他何用呢?

和諧龍進溪

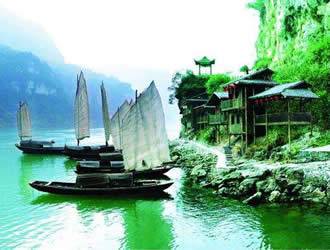

我們是作為旅游公司的嘉賓去游覽龍進溪的,機動船在龍進溪碼頭靠岸,就見一石橋聳立于眼前。石橋過去就有,旅游開發時在上面加了牌樓,形成龍進溪的牌坊,長江、龍進溪正好在此分界,長江這頭渾濁,龍進溪這頭清澈,可謂涇渭分明。在長江邊長大的我們兒時特愛在長江里洗澡(游泳),長江是一口特大型染缸,缸里什么臟物都有,以致于長大后只要一看見渾濁的長江水就渾身發癢,我們就體會到,搞好水土保持、保護母親河是多么重要。現如今,由于國家加大了水土保持的力度,長江水也變得清澈了。

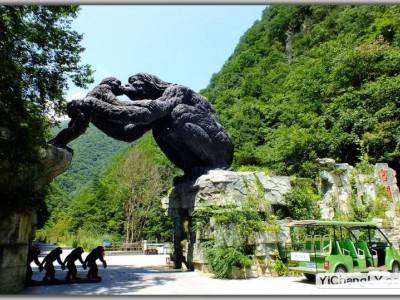

新修的甬道百折千回,曲徑通幽。龍進溪峽谷植被極好,滿眼碧綠,帶給人陣陣涼意,游人至此可以目擊“鷹擊長空、魚翔淺底”的自然景觀。正陶醉其間,一老者身背背簍向我們迎面走來,上前聊天,方知是給猴群喂食歸來。老人告訴我們,這里的山民都知道人與動物、人與自然和諧相處的關系,都自覺保護山林,保護動物。前行不遠,發現半山腰里果真有猴子出沒,四百里長江三峽,“兩岸猿聲啼不住”已不是昨日風景。猴們見到我們并不慌張,仍嬉鬧不停,仿佛在說“三峽人家風景區是你們的,也是我們的,歸根到底是我們大家的。”

再前行,是龍進溪的一對情侶瀑布,黃龍瀑在半山腰洞中奪路而出,在山底砸出一個深潭,被人譽之“男人瀑”。與“男人瀑”相對處,山上,有一細若發絲的瀑布,有人謂之“琴瀑”。這一陽一陰、一大一小、一粗一細的男女瀑,千萬年來夫唱婦隨,相依相對。人與動物、人與自然和諧相處,在龍進溪里得到完美的詮釋。

本色燈影石

家住三峽,乘船經石牌往返,不說千回萬回,十回百回總該有的,在船上仰望燈影奇石,吟誦郭沫若“唐僧師弟立山頭,燈影聯翩豬與猴”的詩句,萌動上岸去觀唐僧念經、悟空降妖的念頭日勝一日,終未成行。其實刻意前往一趟并非難事,難的是對緣分的堅守。忽一日友人相邀到石牌去,不曾想這一等竟是30多年。

石牌之行是從燈影洞開始的。對于洞,因見得太多,總是彩燈交織、乳石叢生、神話傳說,似是而非,牽強附會的東西太多,一行人明確表示不感興趣。景區經理說,燈影洞的出口在半山腰,直插燈影石,并不礙事的。入得洞來,發現燈影洞有幾大亮點,一是洞體呈螺旋上升狀,有種攀登摩天大樓的感覺,這在以往是沒有過的,二是洞中有一條地下河來去無蹤,其氣勢、動感,某些號稱“天下第一洞”是無法與它相比的。

出洞不遠,就見一巨石擋道,“橫六七十丈,如牌筏”,重4300余噸,傳為玉皇大帝親授,此乃石牌。面對這巍巍石牌,同行的畫家、攝影家們一個個傻了、呆了,筆下生輝的作家們一時也找不出恰當的詞匯,除了用力運出丹田之氣喊出一聲“啊”外,能做到的就是在巍巍石牌前叩三個響頭。難怪余秋雨先生說:“過三峽是尋找不得詞匯的,只能老老實實,讓颼颼陰風吹著,讓滔滔江流濺著,讓迷亂的眼睛呆著,讓一再要狂呼的嗓子啞著。什么也甭想,什么也甭說,讓生命重重實實地受一次驚嚇。”(《三峽》)我似乎明白了800多年前峽洲治何以設治于此;半個世紀前守衛陪都的保衛戰何以要在此展開。石牌,確是中華民族一座不朽的豐碑。

燈影石就在石牌之頂,來到近前零距離接觸,船上仰望活靈活現、惟妙惟肖的唐僧、悟空、八戒、沙和尚不過就是幾塊普普通通的石頭,30多年的守望,看到的仍是三峽的本色,我卻沒有半點失望。

本色的三峽,本色的燈影石,獲得了李白、歐陽修、陸游、黃庭堅、郭沫若等古今文人的贊許,因了這些文人的文化包裝,三峽的石頭便有了思想,有了靈氣。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號