|

||||||||||||||||

#鎮江閣#相關旅游線路查看全部>>

景區簡介

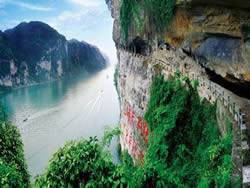

鎮江閣位于宜昌市葛洲壩水利樞紐工程下游約4000米處的長江岸邊。鎮江閣有“天下第四樓”之稱,氣勢雄偉,威鎮三江。鎮江閣始建于1699年,今為20世紀80年代重建的仿古建筑,系市內商賈集資興建,是宜昌歷史上用作糧食交易的場所。

據《宜昌府志》記載:鎮江閣始建于清康熙三十八年(1699年),康熙四十九年(1710年)重修。因供奉鎮江王(水神或江神)而得名。其坐西朝東,背靠長江,面向古城鎮川門(古稱西塞門。今沿江大道西陵一路口),歇山式頂,覆黃琉璃瓦,二層(內為三層),閣高15.95米,面寬6.8米,閣前門建兩柱五樓牌樓一座,面寬6.2米,進深2.4米,與閣前墻的木坊等構件相銜接。該閣為當時來往于長江上的商人集資修建,閣內除祭祀鎮江王(原型或為修都江堰的李冰)外,還供奉有福祿財三神。據說鎮江閣一帶醉初是宜昌醉早的街區。閣下原為宜昌古城五處水運碼頭之一的鎮川門碼頭(另四處碼頭為大南門、中水門、小南門、小北門),很顯然修建鎮江閣的目的意在鎮住水患。清同治七年(1868年),又在鎮江閣右側擴建了一棟磚木結構、硬山頂式的房屋,專門交易通過長江船運來的四川和湖南的糧食,門額上嵌鐫刻的“糧食行公所”石匾額,該所為交易水運糧食的“湖南幫”修的。1955年擴建城區沿江大道時,鎮江閣隨同周圍建筑(包括糧食行公所)一并被拆除。1987年在今址重建。2006年12月修繕。

鎮江閣為仿古建筑。占地536平方米,建筑面積1336平方米,閣分四層,飛檐翹角,金瓦銀脊,高26.29米,上有34根盤龍柱,下為青石雕龍須彌壓,有漢白玉雕欄。登閣遠眺,葛洲壩和宜昌城區美景歷歷在目。

有意思的是,鎮江閣匾額中的“鎮”字三橫少了一橫,乍看以為是個錯別字。據說該匾額是從北宋書法家米芾的法帖中集字而成。因米芾寫的是行書,行書可以簡省筆畫,故三橫寫成兩橫是允許的。更有甚者,聯想到兩橫之‘鎮’字卻冥冥之中暗合了葛洲壩、三峽大壩鎮鎖長江之事,可謂陰差陽錯的巧合。

鎮江閣由于位于兩江交匯處,地勢陡然開闊,水天一色浩浩滄滄,不覺視野豁然開朗,入閣內登高遠眺,憑檻臨風,別有一番景致。橫亙在沿江道路與江堤護坡之間的綠化帶猶如一道綠色屏障隨大江蜿蜒,綠化帶里種植著高大的合歡和香樟,森森林木偉岸參天,亭亭如華蓋般遮天蔽日,似云煙蔥蘢綿延彌漫。護欄一側松柏四季常青,左右濃蔭夾道留下中間一條通幽小徑。即使盛夏正午,也是一片蔭翳郁郁,草木清香沁人肺腑,身臨其境涼意頓生,確實是一個得天獨厚的風水寶地。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號