|

||||||||||||||||

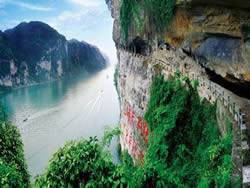

景區簡介

中華鱘園位于宜昌市夷陵區黃柏河江心島,以展示國家一級保護動物——中華鱘而得名。該園為國家首批AAA級景點。景區占地2萬平方米,包括鱘魚館、標本館、鱷魚館、熱帶魚館、水族長廊、展覽廳和將要對外開放的生產養殖車間。在該園游客可欣賞到享有“水中大熊貓”美譽的各種規格中華鱘,以及多達上十個品種的世界各國鱘魚,而且還可以看到揚子鱷、灣鱷、胭脂魚和種類繁多的熱帶魚及長江名特魚類。

中華鱘園原為“長江葛洲壩中華鱘人工繁殖研究所”。 中華鱘研究所占地12公頃。是國內唯一一家保護國家一級保護動物中華鱘的專業科研機構,自1982年建所以來的20年時間里,累計人工繁殖并向長江中放流多種規格的中華鱘近500萬尾,有效地補充了中華鱘的種群數量,使中華鱘這一珍稀物種不因葛洲壩工程和三峽工程的建設阻斷其洄游通道而滅絕。

在中華鱘人工繁殖保護過程中,中華鱘研究所共取得了省部級以上科研成果30項;形成了一整套關于中華鱘人工繁殖保護方面的操作技術規程,培養成了一批在中華鱘保護方面的中青年專業人才。此外,中華鱘研究所還積極探尋對長江中其它珍稀魚類的保護,開展了對國家二級保護動物胭脂魚的人工繁殖,累計繁殖放流胭脂魚1萬多尾,成熟地掌握了胭脂

魚的人工繁殖技術。與此同時,中華鱘研究所始終堅持科研繁殖保護和宣傳保護相結合,努力提高人們的環保意識與關注生態平衡的危機意識,積極地開展科普教育工作,在此基礎上,1993年中華鱘研究所成立了以中華鱘為主要參觀內容的旅游公司,近十年的時間里接等中外游客近200萬人,創收近千萬元,取得了巨大的社會效益和經濟效益。黨和國家領導人及中央有關部委的主要負責同志多次到中華鱘研究所參觀視察,充分肯定中華鱘研究所在中華鱘等長江珍稀魚類保護工作中取得的成績。

中華鱘研究所有在崗員工56人,其中各類專業技術人員33人(高級職稱7人,中級職稱16人)。下設科研中心、辦公室、黨群部、財務部、后勤保障部、質量安全保證部和宜昌中華鱘旅游開發公司。

中華鱘(AclpenserSinensisGrdy)是一種大型的溯河洄游性魚類,是我國特有的古老珍稀魚類。世界現存魚類中醉原始的種類之一。遠在公元前1千多年的周代,就把中華鱘稱為王鮪魚。中華鱘屬硬骨魚類鱘形目。鱘類醉早出現于距今2億3千萬前的早三疊世,一直延續至今,生活于我國長江流域,別處未見,真可謂“活化石”。

在長江葛洲壩水利樞紐修建前,中華鱘的產卵場位于長江上游干流和金沙江的下段,由于葛洲壩樞紐的阻隔,不能溯游到上游產卵場的中華鱘,在緊接葛洲壩下的宜昌長航船廠至萬壽橋附近約7公里江段上,形成了新的產卵場,面積大約330公頃。為了補償葛洲壩工程對中華鱘的不利影響,成立了宜昌中華鱘研究所,從1983年起每年向長江放流人工繁殖的幼鱘,但由于培育技術和養殖規模的限制,每年只能培育出長度為8~10厘米、重3~5克的達到設計規格的幼鱘1萬尾左右。因此,中華鱘種群的補充,主要依靠在宜昌產卵場自然繁殖的幼鱘。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號