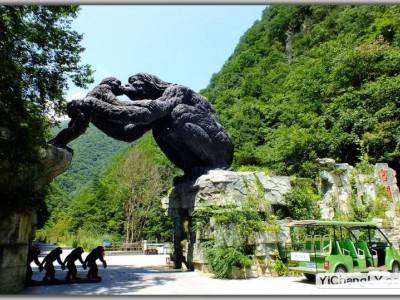

參觀雄踞全球的長江三峽水利樞紐工程之后,筆者來到大壩右岸山坡上的屈原故里秭歸新縣城,在縣檔案館驚喜地看見一套具有170余年歷史的寶貴史料——《平灘紀略》,收入《湖北百珍館品檔案》一書。《平灘紀略》由清代漢陽商人李本忠編印于道光二十年(1840),全書共6冊,記載了李本忠歷經36年治理川江礁灘的過程,人們從中感受到這是一部書寫中國歷史上第一位自費整治長江航道者的悲壯家史和整治峽江礁灘的“史詩”。李本忠《平灘紀略》書影為永絕后患除川江險灘

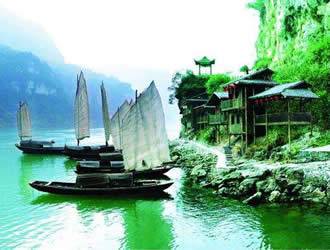

清代嘉慶九年(1804年),45歲的李本忠開始治理從川東奉節至鄂西南宜昌的三峽航道。史料記載:當時從奉節到宜昌有險灘48處。以當時落后的生產力,治理兇灘惡礁是何等困難。當地民諺曰:“青(新)灘泄灘不算灘,崆嶺才是鬼門關”、“三峽船工是死了沒有埋的人。”諸如牛口灘、泄灘、吒灘、碎石灘、方灘、新崩灘(即青灘)一灘更比一灘險。史料記載,秭歸境內的青(新)灘,從東漢永元十二年便崩填長江,壓死百余人,船只多艘。東晉太元二年又崩;北宋天圣年間(1023-1032),新(青)灘山崩石壅,江流不通,堵攔長江上下船只多年。

史料記載,從清光緒二十六年到民國二十八年的50年間,中外商輪在長江西陵峽秭歸航段觸礁沉沒輪船達10余艘,往來船只均在西陵峽秭歸段受險,上灘依靠人力拉纖,下灘必須換當地識水性的人“引水”導航,稍有不慎,船翻人亡。

為了整治長江三峽醉險惡的西陵峽礁灘,李本忠咬緊牙關,打通“關節”,獲得治灘的恩準。清嘉慶十年(1805),李本忠的治灘計劃開始實施,當年整治秭歸江段的牛口、泄灘。嘉慶十一年(1806),山洪暴發,江水猛漲,將所有纖路、漕道毀于一旦,給李本忠的治灘炸礁帶來了很大困難。

道光三年,年逾花甲的李本忠在完成西陵峽的礁灘整治后,又帶領工匠奔赴夔州府奉節縣,整治黑石灘和石極峽諸險。他在呈報衙門的呈文中寫道:“黑石灘之險,其為害在于扇子石,計高有十丈,寬有八丈,長有九丈余。陡立嶙峋,周遭盤旋。夏秋之泛,駭浪百出。舟行至此,人力難拖。”

面對整治的艱難,李本忠每日停立于江邊,憂心思考著解難辦法。他仔細研讀明代天啟年間湖廣按察使喬拱碧寫的《重鑿青灘碑記》,其中記述:枯水季節石頭露出江面的時候,在石頭中心鑿個大洞,將煤炭灌進去燃燒,并用人工加醋,如此反復多次,巨石漸漸酥碎。

李本忠眼睛一亮。時下正是枯水季節,他決不怠慢,雇了七條小船,每日派工運炭,將扇子石“先用炭火逐層煅損,后用鐵錘鑿碎,打下之后悉運深潭”。至道光五年(1825),扇子石被打掉了三分之一,水勢較以前平緩多了。于是,道光皇帝欽定“樂善好施”四個大字。由夔州府建功嘉獎。親人歿峽江立志治礁灘

李本忠(1759-1841),字凌漢,字盡已,漢陽巨商。他的祖父李武“販貿川省”,船到湖北歸州(秭歸)城下長江吒灘,遭遇洪峰,覆舟溺水,尸骨未獲。其先父繼承祖業,不顧長江三峽灘多流急,在峽江水域從事商業運輸生意,不料又在歸州城西邊的泄灘覆舟,被滾滾洪流沖出數十公里,幸被人救上岸來。

當時信息難通,李本忠之父獲救的消息一時難以傳回家鄉。本忠的母親驚聞“噩耗”,悲痛欲絕,自縊而亡。家里接連發生這兩起因川江險惡造成親人離世的悲劇,令李本忠撕心裂肺,悲痛不已。但他并沒有被擊倒,卻由此立下整治川江航道的壯志宏愿。他繼續操持祖業,架木船往來長江三峽做生意,成為川鄂一帶的大行商。在李本忠苦心經營20多年,積攢了數十萬兩白銀后,他在漢陽安頓好家人,停止了商業經營,告別妻兒。來到三峽,開始著手整治兇險的長江三峽航道。自費治礁灘三峽樹豐碑

李本忠從清嘉慶十年整治秭歸境內牛口、泄灘開始,至道光二十年(1840)止,歷時36載,花白銀18萬兩,整治了奉節至宜昌一帶險灘48處,僅秭歸境內,就整治險灘多處,修筑纖路83丈(高2丈4尺,寬5至7丈),開鑿牛口漕道34丈(寬10丈),疏浚碎石灘、鳥牛石、蓮花灘等,并由李本忠出資遷出陰陽山6戶山民,將山田買下“入官封禁”,退耕還林,控制水土流失,以減輕石灘、吒灘之險。

在36年三峽整治礁灘期間,李本忠的妻子和長子先后病故,白發人送黑發人的痛苦,也未能動搖他“立心平險就夷”,“矢志利涉便民”的壯志。

據《秭歸縣志》記載,李本忠治理川江三峽段的48處險灘后,極大地改善了川江航道的條件,被后人稱頌他的事業是“曠世之舉”,是“自費整治長江航道第一人”。

李本忠在晚年為了給后人留下治灘的經驗,他輯成《平灘紀略》,記錄了整治礁灘的過程、資金投入及家庭緊縮開支的生活情況,為秭歸也為三峽文史工作者,留下了當年整治峽江航道的寶貴史料。

《平灘紀略》后記記載,李本忠82歲辭世之前,還念念不忘治灘,抱病寫下:“歸州泄灘南岸之嘴未除,纖路未開;又有歸州下首釘盤磧、攢灶子等灘未鑿。余邇來精力稍好,疾病漸瘳,倘學天假以歲,明年將此二處之灘開工鑿除,不過道光二十三四年即可告成。則余之愿,庶可以稍慰矣。”李本忠傾注于長江三峽的畢生心血和他的《平灘紀略》,為后人樹立了一尊高大而永恒的豐碑。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號