好多時候,行走在三峽人家的風景里,我的耳畔總有歌聲縈繞,像春水般漫過心田。那些歌聲質(zhì)樸、自然、流暢和真誠,讓我想起巴人、楚人和土家人依山傍水的生活。除了對田園牧歌般安逸生活的描述,也有歲月的滄桑和生存的艱難,對自由自在的夢里老家的向往。歌聲與風景融為一體,使人領(lǐng)略到柔情似水之美,仿佛在內(nèi)心深處聆聽到花開的聲音。于是,陌上花開,可緩緩歸矣。

在巴王宮——那座古城堡的樓上,有三位老人唱起了長陽南曲。他們敲板,撥弦,面容清瘦,神態(tài)從容,聲音蒼涼而又氣韻生動,仿佛帶著山野的氣息,從遠古傳來。兩千多年前秦滅巴國,醉后一個巴王帶領(lǐng)余部退據(jù)三峽,消失在茫茫的峽江迷霧之中。我們走進的這座城堡,每一扇窗戶和每一片布瓦都敘述著遠古年代的故事。范曉波曾說,“書寫歷史的材料,也不只是芳香的墨水,歷史的許多章節(jié),是用腥味十足的血水寫就的。”正因如此,我們在這里聽到了一遍又一遍“為天下而和”的呼聲,聞到了長陽南曲那朵郁香的山花散發(fā)的清閑幽婉的芬芳。

梧桐葉落金風送,

丹桂飄香海棠紅,

是誰家,夜靜更深把瑤琴撫弄,

猛聽得,檐前鐵馬響叮咚……

其唱詞之典雅,唱腔之舒徐,唱功之深沉,直入人心。誠如土家詩人彭秋潭所評:“此是巴人下里音,短歌不盡此情深。”這份情,這份愛,是在緬懷為天下而和的醉后一個巴王嗎?或許,是對巴王的情人——遠古三峽醉美麗的女人鄂水娘的一曲挽歌?

三峽人家明月灣附近,有一座望江觀景的明月閣。從山上下來,我們走進明月閣表演廳,在那里欣賞楚樂楚歌。三年前,我曾為此處寫過一副對聯(lián):“八弦妙舞古今事,一曲編鐘金石聲”,如今就掛在舞臺的兩側(cè)。這里展示的古樂有編鐘、編磬、古箏、塤等,而我醉欣賞的是塤。《舊唐書·音樂志》說:“塤,立秋之音,萬物曛黃也,埏土為之。”故塤多為陶制,帶有地氣,稱作土樂。這種古老滄桑的樂器,從奴隸社會起到整個封建社會,幾乎都是宮廷樂隊的重要組成部分,據(jù)說有的帝王還把塤引為后宮的房中樂。我覺得“立秋之音”說得恰到好處,讓人從中體味到古樸醇厚和柔潤的悲涼。

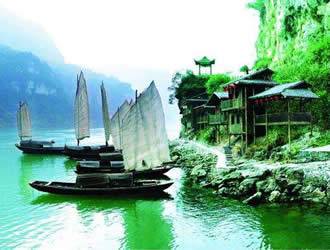

從明月閣走進龍進溪,卻是一番小橋流水人家的詩情畫意。先聽見船工喊號子,升帆,拉纖,與峽江搏浪的壯歌山鳴谷應。后來過涼橋,在竹林掩映的山徑上沿溪而行時,突然從兩岸山頭上的茅棚里傳來了男女對唱的原生態(tài)民歌。那歌聲高亢、嘹亮,每喊一聲都要拐八九道彎,似要穿云破霧飛上九重天去。男聲剛完,女聲又起,此起彼伏,余音裊裊,猶如碧澈如綢緞般的龍進溪,徐緩而又優(yōu)美地流入長江。

花咚咚的姐,姐兒花咚咚。

姐兒回娘家,背個花背簍……

這不絕如縷的歌聲,使我想起孔子稱贊舜時樂曲的名言:“《韶》盡美矣,又盡善也。”又想起唐代李賀的詩句:“吳絲蜀桐張高秋,空山凝云頹不流。”

龍進溪的行云也似乎傾聽歌聲而停留不動了。我再往龍進溪看去,船帆,漁網(wǎng),一溪秋水,還有穿紅衣服的土家妹子,所有的人和風景都沉浸在民歌中,如癡如醉。而我呢,抑止不住回歸自然的鮮活和快樂,竟然情不自禁地喊起來唱起來:炊煙那個說著那山寨的故事,濤聲那個說著那歲月的滄桑……

你問山長水闊知何處?我說,那些來自三峽人家的歌章,一如花朵般開放在我們的心里。

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號