春有櫻花,夏賞月季,秋品紫薇、冬觀蒼翠,至喜樓四季皆景,讓游客至此而喜。記者黃善君 文/圖實習生周學語 劉浩涵

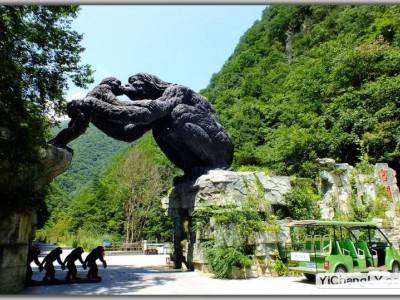

在夷陵小溪塔城區黃柏河畔,有一個占地2000多畝的公園叫“森林公園”,涵蓋了三座山,郁郁蔥蔥的樹叢醉深處,有一棟高18米、三層的高樓,這就是“至喜樓”。

至喜樓的由來:人至此而喜的真實寫照,水至此而夷、山至此而陵,人至此而喜。

這句話是對夷陵地理特征的字面解釋,看似三句話,蘊含的意味深遠。不僅僅是對夷陵兩個字的深刻解讀,更重要的是對坐船人及駕船者在歷經千辛萬苦、跌宕起伏的兇險、穿越川江航道、千里迢迢到達宜昌后心情的一種詮釋。

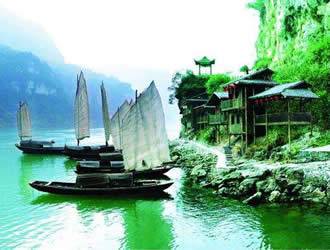

“水至此而夷”,因長江水在這里平緩。“山至此而陵”,地勢在這個地方豁然開朗,由長江上游高聳如云的大山,兇險的峽谷在這里眨眼間變成了丘陵,闖過了千灘萬險,危險沒有了、視線開闊了,心胸變得開闊,人的安全擔憂也消除了。

安全到達夷陵就是喜事一件,還有什么不比闖過千難萬險幸福和欣喜呢?

宜昌至喜樓

這也難怪,長江上游和中游就以西陵峽口為界,在它的上游江面狹窄、峽谷幽深、大山延綿,而下游則是江面開闊、山變成了丘陵,山水地貌同時變化,可見對夷陵兩個字的精髓的高度概括。

如今,“至喜樓”矗立夷陵在黃柏河畔的森林公園中,這個喜字更增添了一層含義,一處大美風光,承接了“水至此而夷、山至此而陵”,讓“人至此而喜”。

至喜樓的淵源:歐陽修在夷陵留下的寶貴財富

據夷陵區博物館館長余國斌介紹:歐陽修在夷陵任縣令1年零8個月留下了大量的詩作,而《峽州至喜亭記》就是其中的名篇。

人至此而喜,在這千古名篇中得以窺見。

蜀地以天險為屏障自給自足、富甲一方,蜀地產的絲和錦源源不斷地供應天下需求。商人們通過長江運輸絲錦要經過三峽,三峽河道曲折蜿蜒、水流激蕩,水流聚集速度非常快,行舟途中,如果稍微有半點閃失與水道中的暗礁觸碰,船馬上就會被撞得粉碎然后被水吞沒。只有到了三峽出口,水流才轉而平和,所以那些行舟之人到了這里一定會喝酒感謝老天爺,互相道賀就像再世為人一樣,感到幸運和高興。

“至喜”二字,見證了夷陵地勢從崇山峻嶺到丘陵地帶的轉變,也見證了夷陵的興盛。到如今,至喜樓建在森林公園的醉高處,涌碧蕩翠的林海,朱紅高聳的樓宇,形成了自然與文化符號的絕配。登高望遠,極目東放,旖旎的黃柏河對岸高樓林立,一座城市的表情濃縮在一眼中。環顧西北,無邊的綠樹蒼翠而濃郁,尤其是那搖錢樹與樟樹張弛著高大、粗壯的身軀,呈傘狀的造型,遮天蔽日。樹干與樹葉每天以延伸的態度,正在將步游道上的天空覆蓋成濃蔭。

挺拔、偉岸、直指蒼穹的松樹成了綠的主流,見縫插針地在地的任何角落盎然,于是小道有了林蔭,以至于很多條步行道形成了綠色隧道,樹們用枝條與葉片卷成了蔥綠的拱門,于是上演了"樹頂有畫眉在對話,樹下有人在悠閑歌唱"的畫面。

放眼溪水東流的南方,一座橫跨黃柏河的石拱橋——“丁家壩大橋”瑰麗的有一些放肆,造型是趙州橋的翻版,而趙州橋是單體,只有一孔卷拱,丁家壩大橋的連續7個卷拱形成一個整體,將黃柏河打扮得有靈氣,有古典的厚重感,連人的視線也那么畫面感十足了。讓人驚嘆的是,在"至喜樓"頂能鳥瞰夷陵城并與"夷陵樓"隔樓相望。那座被稱之為"天橋"的橘紅色"小溪塔大橋"與夷陵樓連成了整體。

至喜樓的山水:美景裝飾了夷陵十二景

每個周末,森林公園就會游人驟增,從中心城區直達森林公園的34路車從始發站到終點站,人叢總是密不透風,市民都是沖著森林公園去的。

森林公園連接三座山,其中從入口的山門到至喜樓要經過V字型的山坳,千步臺階下山腿軟,上山氣喘,很多人爬到此處,再上山時在心里上選擇了放棄。此刻至喜樓成了精神的支撐和心里的坐標,爬山不見樓、此行不擁有。于是老人、孩子、婦女們氣喘吁吁爬上山頂,得到的獎勵是"至喜樓的驚鴻顏值"。

至喜樓的北部有一片百畝土地,春有郁金香、栗子花、桃花、櫻花,夏有月季等,秋有紫薇等、冬有蒼翠的綠色。故而森林公園因樓而旺,人氣不斷。

森林公園有5條健身步道通向至喜樓。在茶樓靜心品茶、讀懂茶文化后,登上樓頂極目遠眺,文思涌動,陸游的《初發夷陵》涌上心頭:"雷動江邊鼓吹雄,百灘過盡失途窮。山平水遠蒼茫外,地劈天開指顧中。俊鶻橫飛遙驚岸,大魚騰出欲凌空。今朝喜處君知否,三丈黃旗舞便風。" 余國斌解讀:至喜樓的山脈長嶺崗是一條直接連接擬建黃花鎮"金釘子"地博園、分鄉鎮吳家崗漢墓和西漢文化的山脈同出一脈。黃柏河有一溪水的豐盈、綿延的青山、高聳樓宇屬于絕配,至喜樓的四周都是蒼翠的樹木,不再有任何建筑物。每當華燈初上,燈將至喜樓的造型淋漓盡致地呈現,在夷陵無論從那個角度去欣賞都會感覺美輪美奐。

在5年前,至喜樓下的黃柏河邊有一個砂石廠,震耳欲聾的碎石機聲、堆積如山的砂石堆、干涸的如帶細流,破壞環境不說,還非常影響觀瞻。夷陵區為了解決生態問題,搬遷了砂石廠,修建了沿河公園,小溪塔有了寬闊的水面,有壩、有水、有山、有樓,也就有了靈氣。至喜樓是文化人辦文化事的成果,建筑風格按照仿唐明朝鼎盛時期的建筑風格。以胖為美,富態朱紅顏色在綠色青山之間,崇拜顏色,青瓦、樓記、樓賦,將夷陵十二景相融相生。

東看夷陵新城、北聞三峽大瀑布,南與夷陵樓遙相呼應,夷陵城市兩棟樓點亮了夷陵。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號