歷史話語的表達方式有很多種,它可以是各朝代政府官修典籍,可以是長埋于地下的一手文物,還可以是口口相傳的民間故事。

昭君出塞的事情我們并不陌生,這幾乎成為每一個中國人所熟知的歷史常識。在各方面因素影響下,這位偉大的女子逐漸被文學作品塑造為一種特定的人物形象:容貌出眾,因不同流合污而被冷落,被迫嫁給匈奴,郁郁而終。

這些文人筆下的文字恣意橫生,雖然充滿了濃厚的情感色彩,但卻在不知不覺中偏離了正史的軌跡,真實的歷史,和眾人想象是不一樣的。

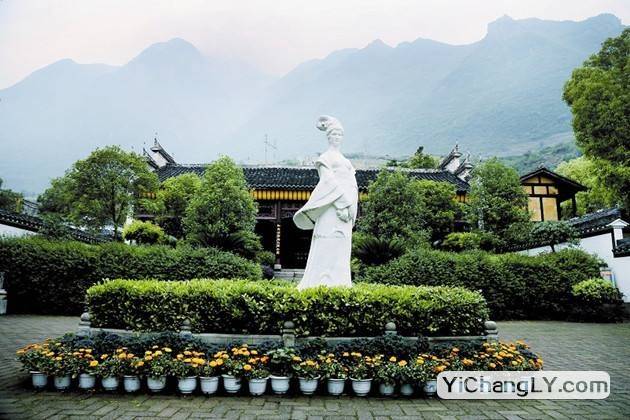

昭君畫像

塞外的確是荒涼之地,身處黃河流域的華夏人自然會不太適應,但王昭君本人的經歷確是幸運的,比這塞外無情的風沙好過太多。

從深宮到塞外

王昭君名嬙,原先只是一名普通的漢家女子,過著一般百姓的生活,與普通人無異。漢元帝建昭元年,她被官員宣召入宮,成為一名皇家宮女。

我們都知道,過去宮殿內的女性沒有獨立的話語權,自己的命運在入宮那個時刻開始就已經定型,唯一能夠躍龍門的機會便是得到皇帝的青睞。

但她沒有碰到這樣的機遇,更沒有成為“有地位”的人。我們所熟知的宮廷畫師毛延壽因未被賄賂而丑化王昭君的傳說只是一家之言,權且作為茶余飯后的談資。

這期間發生的事情我們并不清楚,但可以確定的是她作為一個“女人”想要熬出結果的心。

竟寧元年的一個春天,呼韓邪單于已經是第三次覲見漢元帝。這一次他提出了一個請求,希望大漢能夠賜給他一個漢人公主為妻子。

這在當時來看并不是奇怪的要求,自古以來就有通過婚姻來融洽政治關系的舉措,可這對王昭君來說卻不一般。元帝本意是隨便找一個漢人女子作為政治籌碼便可,大漢國力強盛,不必像高祖之時為了養精蓄銳而暫避鋒芒。

王昭君不知道“可否”二字,只知道遵從一國之君的命令,如是而已。但這次的塞外之行讓這位女子發生了翻天覆地的變化,她的所作所為也在機緣巧合之下成為中國歷史上民族友好交流的一座豐碑。

以這樣的第三者角度來看,她更像是換上了能跳舞的腳銬,疼痛是有的,但畢竟是新鮮的空氣。

從“漢人”到“匈奴人”

在我們的眼里,王昭君出塞之事在民族大義上是值得欽佩的,因為她以相當程度的“犧牲精神”成全了中華民族的穩定發展。

她畢竟是漢人,初來乍到,肯定會比較抵觸匈奴的社會風俗和自然環境,這樣的客觀影響因素是無法改變的。那么,既然塞外的條件是無法改變的,她就只能努力改變自己,適應這個充滿“異域風情”的世界。

身為“寧胡閼氏”的她并沒有在“大漢”的光環之下一帆風順,畢竟匈奴之社會不同于漢族之社會,民風相差甚遠。

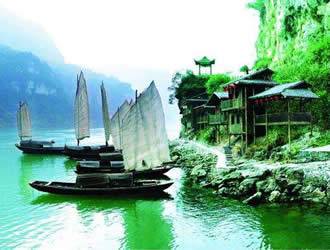

昭君出塞劇照

呼韓邪單于娶妻的動機不是愛情,而是國之大局,那么王昭君就難免會淪為被利用的工具。她與丈夫生的兒子被封為右日逐王,可以說“混得不錯”。

但“不錯”是不夠的,她必須讓自己成為一個“匈奴人”,拋棄過去的執念,“漢人公主”只是一個名號。要想讓歷史銘記她的名字,她只能選擇接受這里的生活之苦,尤其是磨煉思想上的適應性。

說到這兒,我們不得不提的就是匈奴習俗中的胡俗中的“嫂婚制”,意思就是娶后母和嫂子規定,王昭君在第一任丈夫去世后就面臨這樣的選擇。

不過,與其說是選擇,還不如說是必須遵從的命令。在這種情況下,她沒有向漢朝皇帝求情,而是選擇了接受,做出了一個極其理性的決定。嫁給第一任丈夫的兒子后,她有了兩個女兒,皆稱“居次”。

女兒們的的命也不差,都被許配給了匈奴貴族,生活上衣食無憂。這個適應的過程并不容易,可以說充滿苦味,但天下有什么甜是憑空產生的呢?正是這次經歷讓她與塞外的風沙相融在一起。

從小我到大我

是人都有私心,王昭君也不例外。從當初醉開始的被迫外嫁到后來擁有一定地位的匈奴貴族之妻子,她起碼比當初那個籍籍無名的宮女強上數倍。

但是,一個人除了私心還有對家國的情感,這是從出生開始就不會被抹掉的印記,在更廣泛的意義上來看,王昭君是一名“使者”,這個為漢匈友好交流而來的歷史動機是極為高尚的。

在接納并融入這個昔日陌生的環境后,她打算更進一步,向塞外的“蠻人”傳播先進的漢人文化。

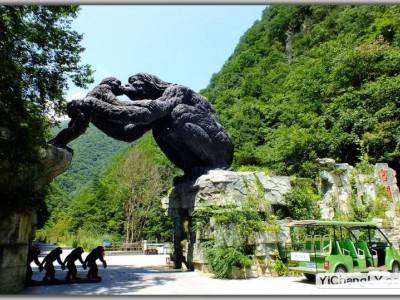

昭君故里景區祭祀活動

湖北秭歸——昭君故里雕像

相關鏈接:昭君故里景區介紹 http://www.bluebaby168.cn/tour/show-83.html

通過孜孜不倦的努力,王昭君教授匈奴人先進的農耕技術,制作更為便利的農業工具,還帶來豐富多彩的精神文化,通過這些舉動讓匈奴人更加了解漢族人民的形象。后來,兩國之間的沖突相對較少,經濟文化交流更加頻繁。

元代詩人趙介認為王昭君的功勞不亞于漢朝名將霍去病,這樣的形容雖然有些許過譽的痕跡,但也恰恰反映了昭君出塞這個歷史事件對于后人的強大影響。

她所做出的貢獻在客觀上助力了當時漢匈兩國的和平發展趨勢,這樣的“大我”精神是值得被夸贊的。王昭君的后代子女也受此影響,為兩國關系的交流而努力,被歷史典籍所記載,名垂青史。

真實的歷史很難被發掘出來,但這并不妨礙我們去破除不合理的傳統認知。王昭君更像是一個民族間友好交流的符號,她本身的歷史真實性雖無法確認,但卻在側面反映出我們中華民族是一個愛好和平、團結向上的大集體。

王昭君苦不苦?我想是肯定有過苦的,但她的作為已經讓她在凡人感受到的苦之外尋求到了幸福,這不僅僅是個人人生軌跡的轉換,更是為民族奉獻自我的壯舉。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號