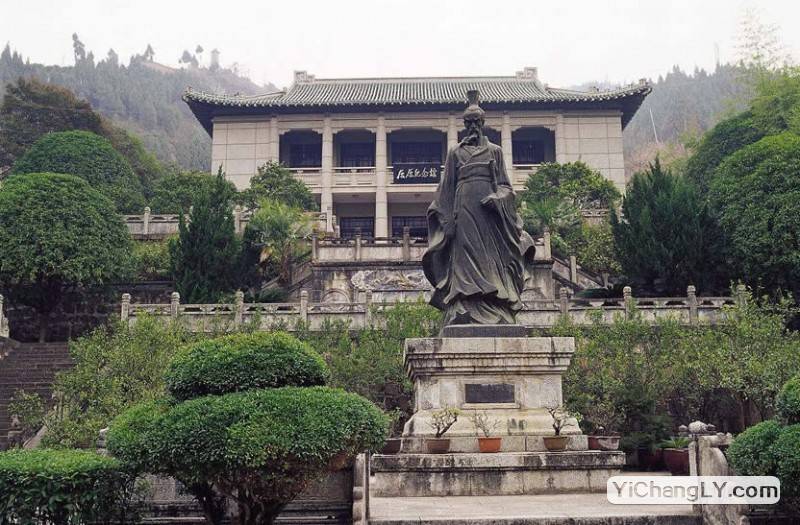

近年,我去了屈原故里,湖北秭歸。作為湖北人,屈原祠中瞻仰屈原像,感慨萬(wàn)千。

紀(jì)念屈原,到底紀(jì)念他什么?當(dāng)然是他的那一份癡絕意,如暗夜微燈,千年凝聚不散。

且不說(shuō)楚國(guó)所處的公元前,哪怕在今天,這樣一個(gè)敢于傾吐心聲,敢于卓爾不群,與世俗惡習(xí)對(duì)抗的人,也是珍貴少有的。唯有個(gè)性鮮明,才能魅力無(wú)窮。越是被放逐,越是舉世不容,他越是“制芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳”“高余冠之岌岌兮,長(zhǎng)余佩之陸離”。

在那個(gè)時(shí)代,他擁有最杰出的文才,最深摯的情懷。他的奇裝異服,高高的帽子,長(zhǎng)長(zhǎng)的佩帶,拿荷葉荷花來(lái)作衣裳,都是服務(wù)于他的內(nèi)心世界的。他是故意在追求出淤泥而不染,鶴立雞群。在人類歷史上的大多數(shù)年代,卓絕的人總是少數(shù),渾渾噩噩,隨波逐流的總是占大多數(shù)。

他完全不掩飾自己的感情和態(tài)度,他是一個(gè)活生生的人。他眷戀自己的國(guó)家,指摘楚懷王執(zhí)政的弊端。他怨恨,他控訴,他也猶豫,彷徨,但最終選擇忠于自己內(nèi)心的信念,九死而不悔。

欣賞屈原,就要理解他對(duì)自我的捍衛(wèi),他把呵護(hù)自己的美好品性,放到了生命之上。相比起個(gè)人的得失存亡,他更加在乎國(guó)家的興衰成敗,賢明君王帶給民眾的福祉,至于他個(gè)人,就綁定在這份理想之上。

他可以跟古羅馬皇帝奧勒留相提并論。奧勒留留下了千古名篇《沉思錄》,有著相同的思路和境界,對(duì)內(nèi)心世界的探求和推心置腹的表白。哪怕外部世界無(wú)從完善,也要保持內(nèi)心的高貴高潔,盡力完善個(gè)人的靈魂。

屈原和孔子也挺適合放在一起比較, 同樣是政治家,屈原走向了文藝作品的抒發(fā)。孔子始終奔走于各國(guó)之間,收徒弟,教育大眾,傳播思想,服務(wù)于一個(gè)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)他的理想國(guó)。屈原是個(gè)人化的,他不再與四周妥協(xié),他的背景孤獨(dú)而消瘦。孔子就不一樣了,關(guān)注現(xiàn)實(shí),“未知生,焉知死?未能事人,焉能事鬼?”子不語(yǔ)怪力亂神。這是儒家的現(xiàn)實(shí)主義。

屈原有莊子的幻想浪漫,卻不像莊子那么逍遙放縱。在莊子而言,個(gè)體至上,個(gè)人的自由超過(guò)一切,神游物外,哪怕做個(gè)泥漿里打滾的烏龜,也不要變成卜卦的龜殼。放棄責(zé)任,放棄承擔(dān)。

中國(guó)文化根基上,生長(zhǎng)出三大典型的人格模范:屈原、孔子、莊子。屈原在極致的完美士大夫品格那一端,莊子在極致的個(gè)體逍遙自由那一端,放棄了世界,只求成全自己。而孔子在中間,孔子秉持的是中庸之道,熱愛(ài)世界改造世界,同時(shí)保全自身,講道理,積極主動(dòng)世俗化,但又不放棄原則,追求圓融。

而屈原,寧為玉碎不為瓦全,他的脾氣,他的信念,更加傾向于精神追求。“鷙鳥(niǎo)之不群兮,自前世而固然。”他以雄鷹和雕這種高飛翱翔的猛禽比喻自己,愛(ài)惜羽毛,非常自矜,自重身份。他也的確是楚國(guó)貴族子弟,在當(dāng)時(shí)有著強(qiáng)烈的精英身份意識(shí)。

他的高貴,超越了營(yíng)營(yíng)茍且的貴族們,所以,還是因?yàn)榍陨碛懈叨鹊木褡非蟆?/p>

高貴,是一種個(gè)體選擇。

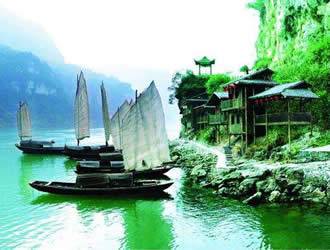

他忠于自己的心,端陽(yáng)日,遼闊楚天,大地鼎沸悶熱,他峨冠博帶,攜劍仰望蒼穹,無(wú)畏無(wú)懼,心中清涼堅(jiān)定,縱身投奔滔滔江水,以生命化作蓮花,在天地間不朽。

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號(hào)