隨著國風電影《長安三萬里》爆紅,那個詩意彌漫、詩風浩蕩的盛唐氣象重新呈現在我們的面前。李白、杜甫、白居易、高適、王維、孟浩然、王之渙、賀知章等一眾唐代詩歌巨星,以其絢麗多姿的風采和高視闊步的才思,一再地進入大家的視野。我們與這些唐朝代言人對話,我們還原一千多年前那些令人神往的詩歌場景,我們致敬那個朝氣蓬勃的大唐盛世。

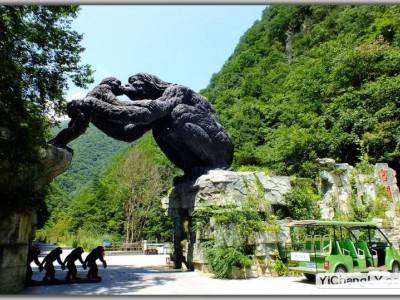

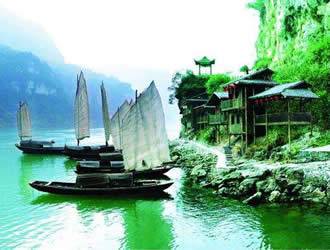

三峽宜昌,占地理之利,得江山之助,自屈原以來就一直是盛產詩歌特別是浪漫主義詩歌的沃土,詩祖屈原在三峽抒懷:“獨立不遷,深固難徙。”賦祖宋玉在三峽寫下了山水美文,塑造了神女倩影。詩仙李白在三峽放歌“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。”詩圣杜甫在這里寫下“萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺”的偉辭。詩豪劉禹錫在三峽創制竹枝詞。詩魔白居易在宜昌開創三游洞的千年詩歌奇觀。到了宋朝,三蘇、陸游、范成大等不讓前賢,重續三峽宜昌的詩歌傳統,寫下了許多流傳后世的作品,為中國詩歌之城宜昌增色多多。

電影《長安三萬里》中,李太白以23首詩歌堪為魁首。以屈原為宗師的李白,也以四過三峽宜昌而成為詩城獨特的風景。在很多人心中,他是最著名的三峽詩人,因為他寫下了堪稱膾炙人口的最著名的三峽詩《早發白帝城》。且讓我們來梳理李白的峽路歷程。

初次出峽,李白24歲,經過宜昌連寫兩首傳世名詩

開元十三年,也就是公元725年,李白24歲,他離開家鄉,“仗劍去國,辭親遠游”,他懷著對新奇世界的美好想象和對前途的憧憬,乘船順流而下,經清溪、渝州和三峽向宜昌進發。

甫一上路,他就寫下了著名的《峨眉山月歌》:“峨眉山月半輪秋,影入平羌江水流。夜發清溪向三峽,思君不見下渝州。”這首詩中,峨眉山、平羌、清溪、三峽和渝州,五個地名連綴在短短二十八字的絕句里,一頭是故鄉,一頭是出發地;一頭是新境,一頭是目的地;一頭是留戀,一頭是希望。可以說,這首詩是李白出蜀、出峽初期最典型的心理狀態。

經過在三峽的長期滯留,李白最終出峽,來到了峽盡天開的宜昌境內。在他眼里,宜昌的荊門山是一個巨大的存在,坐在船上,長江邊上的荊門群山給李白帶來了極大的創作靈感,他一口氣寫下了《秋下荊門》:“霜落荊門江樹空,布帆無恙掛秋風。此行不為鱸魚鲙,自愛名山入剡中。”荊門山,在今長江南岸宜都和點軍交接處,隔江與虎牙山對峙,戰國時就是楚國的西方門戶,乘船東下過荊門,就意味著告別了巴山蜀水。

從詩中可以看出,首度出峽的李白,懷著對未來的夢想,使他戰勝了對峨眉山月的依戀,去熱烈地追求理想中的未來。這是李白一生中最清奇和清澈的時刻。

幾乎在此同時,青年李白的靈感迸發,不可遏制,寫下了為宜昌市民所熟知的《渡荊門送別》:“渡遠荊門外,來從楚國游。山隨平野盡,江入大荒流。月下飛天鏡,云生結海樓。仍憐故鄉水,萬里送行舟。”

這是一首視野廣闊的詩作,在那個農業社會,天才詩人李白的心里,一定有一架可以上天入云的無人機,幫助他的詩歌找到那個最好的敘述角度。而憑著這首詩,李白也當之無愧地成為宜昌詩歌的代言人。試想,“山隨平野盡,江入大荒流”,不就是后來所說的“峽盡天開朝日出,山平水闊大城浮”的同義語嗎?而且李白詩更凝煉,更有詩意。

十年后,李白再度出峽來宜,創作《荊門浮舟望峽江》

首次出峽三年后,李白成婚,并在湖北安陸定居。由于安陸地方官員的逼迫,開元十八年夏,李白離家,大約在南陽小住過一段時日,然后由南陽啟程,初入長安。開元二十一年,也就是733年,李白帶著巨大的失意離開長安回到四川故鄉,之后創作了又一首力作《蜀道難》,歷數人生的不得志。

這里出現了一個合乎邏輯的判斷:李白在長安失意,為什么不歸安陸而是回家鄉?因為無論是因為思鄉,還是無顏見安陸之妻,李白都有可能選擇歸蜀。根據專家分析,李白歸蜀的兩年后,他選擇在開元二十三年再渡峽江,有詩《宿巫山下》《古風之五十八》《感興其一》《感遇其四》和《荊門浮舟望蜀江》留傳于后世。

正是這次出峽,李白真正登上了位于巫山縣北的陽臺山。李白流傳至今的《上陽臺帖》墨跡,也稱《上陽臺賦》,堪為李白登陽臺山的力證。該作品今藏北京故宮博物院。帖云:“山高水長,物象千萬。非有老筆,清壯何窮!十八日,上陽臺書,太白。”共計行草書五行,二十五字。書畫鑒定大家啟功鑒定此為真跡,他說:“帖字是唐代中期風格,上有太白款,字跡不是鉤摹,瘦金鑒題可信。在這四項條件之下,所以我們敢于斷定它是李白的真跡。”

而同樣可以斷定的是,此次李白創作的《荊門浮舟望峽江》又與宜昌有關,而最后一句“江陵識遙火,應到渚宮城”,也即江陵古城,燈火可親;楚王別宮,即將臨近。表明了李白的即將回歸的感受,也符合其第二次出峽,與妻子相會的心情。

三過宜昌,李白已近花甲之年了,但詩思不滅

開元十三年(725年)春,李白初出蜀沿三峽入楚。33年后,乾元元年(758年)春,李白自潯陽溯江而上,經三峽赴夜郎貶所,可以說物是人非,李白的心情極度郁悶。

為什么被流放?皆因政治。安史之亂后,唐玄宗奔蜀,太子李亨在寧夏靈武即位,是為唐肅宗。當時肅宗的異母弟永王李璘以平定叛亂為號召,由江陵出師東下,路經潯陽時聽說李白在廬山隱居,曾三次派遣使者聘請李白加入他的幕府。后李璘以謀反罪被誅,李白受到牽連,經各方斡旋,最終被決定流放夜郎。

李白春天動身,秋天才經江陵入三峽,寫下了別具一格的《上三峽》詩作:“巫山夾青天,巴水流若茲。巴水忽可盡,青天無到時。三朝上黃牛,三暮何太遲。三朝又三暮,不覺鬢成絲。”題名《上三峽》,即逆流而上,一個“上”字,奠定了沉郁壓抑的情感基調。宜昌的黃牛巖,成為李白揮之不去的詩歌意象。

“大道如青天,我獨不得出”,青天,在李白筆下是自由心靈的象征,在逆流三峽的流放途中,三峽青天逼仄,詩人命途因厄,一切都是灰色的。此次流放,他選擇與妻子宗氏同行,妻弟宗璟也和李白同船。行程中,他們到了萬州、涪州,終點是渝州。在涪州,李白妻子被免罪,將和她弟弟回老家,李白告別他們后繼續西行渝州,并南下夜郎。

四過宜昌,李白“千里江陵一日還”

李白流放的第二年,也就是乾元二年(759年),唐朝實行大赦,流放夜郎的李白重獲自由。李白很快就離開了夜郎,回到渝州,又從渝州坐船出峽,回家與妻子團聚。

李白遇赦后出峽最著名的作品當然是《早發白帝城》:“朝辭白帝彩白間,千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。”

有人認為這是李白初出峽時的作品,但郭沫若在《李白與杜甫》一書中說:“那明明是遇赦東下,過了三峽到了荊門時做的。”據此,李白的這首杰作大概率作于宜昌。

詩人楊慎也認為,一個“還”字,即可斷定此詩絕非初出峽作品,因為“還”的基本含義是“歸”,何況,初次出峽的李白在感情上還非常留戀故鄉,一唱三嘆的是故鄉,一步三回頭的是故鄉,和“千里江陵一日還”,馬上與親人團聚的快意不合。

從24歲到58歲,橫跨34個春秋,李白四渡峽江,四過宜昌,每次都留下了千古詩句。李白一生走遍了大半個中國,攀登過峨眉山、泰山、華山、廬山、黃山,泛舟過長江、黃河、洞庭湖、鄱陽湖,但三峽山水始終是李白魂牽夢縈的審美對象。這是青春李白對宜昌的詩意恩賜,也是宜昌這座亦古亦新的詩城的好運。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號