今年的散文筆會(huì)把我們帶到了昭君故里。

在夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)上宜巴高速,直奔興山縣香溪河腹地。我們穿行在崇山峻嶺的高速公路上,”S”字型的高速公路宛如懸掛在空中的玉帶。一邊是深幽的黃柏河西支河谷,一邊是秀美的山巒。近看遠(yuǎn)望,只要定眼凝神,呈現(xiàn)你面前的是一幅幅山水彩畫。

車過界嶺,便進(jìn)入興山縣境內(nèi),界嶺,就是夷陵區(qū)和興山縣的分水嶺。乳白色的霧,從山谷中一團(tuán)一團(tuán)地溢出,緩緩地漫上山坡,散成一片輕柔的薄紗,飄飄忽忽地籠罩著一道道山梁。一座座山峰漂浮在霧中,時(shí)隱時(shí)現(xiàn),我們仿佛置身一片浩瀚的海洋之中。

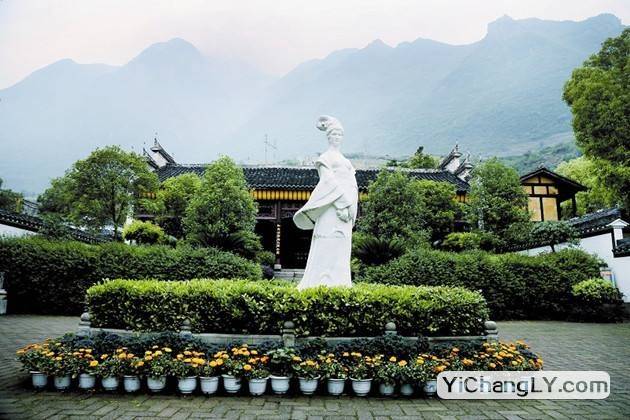

昭君故里

一小時(shí)車程后,小轎車停在香溪河畔的昭君別院。接待我們的是宜昌市散文學(xué)會(huì)常務(wù)副會(huì)長徐永才。徐永才退休前曾任興山縣人大主任,退休后以文為舞。他不僅是一位官員,同時(shí)還是一名作家。正是這位官員作家,在他幾十年的時(shí)間里用一片真誠,一種頑強(qiáng),一種執(zhí)著在謀劃、打造、開墾、推介、宣傳香溪河畔昭君故里的故事;他以一位詩人的歌喉在高聲頌詠著昭君故里的山水草木;他用自己對(duì)昭君故里的忠誠編織描繪著昭君故里的美妙仙境,感化和影響著一批又一批昭君故里的客人。

記得第一次到昭君故里采風(fēng)是上個(gè)世紀(jì)九十年代。三峽晚報(bào)副總編張勇率領(lǐng)一干文人,前往粉黛林參加筆會(huì),興山縣以時(shí)任宣傳部長徐永才為首的文化人早已在粉黛林守候。當(dāng)我們踏進(jìn)昭君故里,感化和震撼我的首先是昭君故里的驚雷。那天,一場(chǎng)暴風(fēng)驟雨與我們一起來到昭君故里,夜晚的驚雷閃電像是昭君故里的香溪河在發(fā)自肺腑的吶喊,至今依然讓我難于忘懷。

那次筆會(huì)的行程安排得十分緊湊,又是參觀,又是座談,其目的看似主辦方就是要用醉短的時(shí)間充分挖掘更多的昭君歷史和文化,為興山的快速發(fā)展探索新路。無論是在采風(fēng)的現(xiàn)場(chǎng)還是在座談會(huì)上,與會(huì)的專家、學(xué)者還有來自全市的幾十名作家各抒己見,似乎誰也不愿在美麗的昭君故里面前失去寶貴的話語權(quán)。也就是這次筆會(huì),我寫下了《香溪河的誘惑》一文。

在昭君別院吃過午飯后,徐永才引導(dǎo)我們登昭君臺(tái)。昭君臺(tái)無疑是在一座山頂之上,在二千多平方公里的昭君故里聳立著三千多座高山,山是不缺的。當(dāng)我們登上昭君臺(tái)時(shí),這里正像有個(gè)作家所描繪的,這個(gè)地方有點(diǎn)陶淵明的采菊之地,更多的像文人墨客尋找創(chuàng)作源泉的那個(gè)地方,總之,是一塊極佳的風(fēng)水寶地。只有這樣的水土,才能養(yǎng)育出一代佳人王昭君。

在昭君臺(tái),文朋們的隨興談資就像一次昭君文學(xué)研討會(huì)。有人說古今名人寫王昭君的詩詞就有700多首,寫出的小說、戲劇40多部。有人說,昭君出塞之后才使?jié)h朝與匈奴和好。元朝詩人趙介認(rèn)為王昭君的功勞,不亞于漢朝名將霍去病。也有人說,歷史的真相往往并不像詩詞中描繪的那樣。其實(shí),詩詞是文化感懷和情感流露,歷史是過去的影像,二者的區(qū)別在于前者是以情感做畫,后者是以史實(shí)留存。

徐永才已過花甲,在他工作之余一直在致力研究昭君文化,充當(dāng)昭君文化的信使。為讓更多的人了解昭君故里,他先后請(qǐng)來了眾多門類的作家、藝術(shù)家,以不同形式來挖掘和展示她的美。他頻繁與作家、藝術(shù)家、學(xué)者們接觸,就這樣,一點(diǎn)一點(diǎn)地把昭君的歷史和文化逐步被挖掘出來,并創(chuàng)作了一系列文化散文和小說,如《王昭君,一個(gè)美麗的傳說》、《香溪夢(mèng)》、《鼓吹人生》、《三峽人家》等。

如果說昭君臺(tái)是昭君故里的眼晴,那么香溪河就是昭君故里的眉骨和睫毛、眼睛與眼神,無需三分鐘的對(duì)視,就會(huì)生情。幾十年的守望,他含情脈脈,想必昭君故里回贈(zèng)他的,也是脈脈情深。

昭君臺(tái)上日頭偏西的時(shí)候,我們回到昭君別院,這里既是昭君出生的地方,也是昭君離家進(jìn)宮的地方。月光映襯下的別院,在老徐拿出儲(chǔ)藏多年的昭君瓊液與我們頻頻舉杯相碰的音樂聲中,一一醉了,深深地醉了。

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號(hào)