夷陵之戰(zhàn)是中國(guó)古代戰(zhàn)爭(zhēng)史上一次著名的積極防御的成功戰(zhàn)例。然而,陳壽的《三國(guó)志》由于經(jīng)常缺失一些關(guān)鍵性的材料,導(dǎo)致我們只能勉強(qiáng)窺探那場(chǎng)三國(guó)時(shí)代獨(dú)具魅力的戰(zhàn)爭(zhēng)。

戰(zhàn)爭(zhēng)的導(dǎo)火索,要從公元219年關(guān)羽失荊州開(kāi)始。到了公元221年,劉備于益州稱帝。同年6月,劉備才想起為關(guān)羽報(bào)仇,奪回荊州,準(zhǔn)備大舉攻吳。

趙云上諫說(shuō):“國(guó)賊是曹操,滅了曹魏之后,東吳孫權(quán)自然會(huì)臣服。曹丕篡奪皇位,引起公憤,應(yīng)該利用此民憤,先攻占關(guān)中……不該放置曹魏,反而先打東吳。而且與東吳的戰(zhàn)爭(zhēng)一旦開(kāi)始,就不易停止了。”

憤怒的劉備根本聽(tīng)不進(jìn)去,執(zhí)意東征,留趙云都督江州。丞相諸葛亮雖有勸誡之意,但深知?jiǎng)淦猓⑽醋钄r。

大軍還未完成集結(jié),新的噩耗傳來(lái)。張飛臨出兵前,因?yàn)楸薮蚴孔洌黄澉庀聦㈩I(lǐng)張達(dá)﹑范強(qiáng)謀殺,帶著首級(jí)投奔孫權(quán)去了。

兩個(gè)兄弟,都因東吳而死,劉備悲憤至極。雖然出師不利,仍然堅(jiān)持攻吳。

孫權(quán)遣使求和,劉備不許。南郡太守諸葛瑾給劉備寫(xiě)信勸阻,來(lái)自吳人的議論,只能引起劉備的更大反感。

這一仗非打不可,不為兄弟報(bào)仇,劉備的仁義將蕩然無(wú)存。更重要的是,失去荊州,蜀漢的勢(shì)力將完全被封鎖在四川盆地,《隆中對(duì)》的戰(zhàn)略幾乎破產(chǎn)。

其實(shí),還有一個(gè)可能的原因,劉備曾說(shuō):“朕切齒仇人孫權(quán)矣,今先滅吳,次收魏,當(dāng)一統(tǒng)天下。”

關(guān)羽之死,讓劉備看清《隆中對(duì)》的破綻,孫權(quán)不可能坐等劉備伐魏。滅了較弱的東吳,占據(jù)半壁江山,然后跟曹魏較量,更加可行。

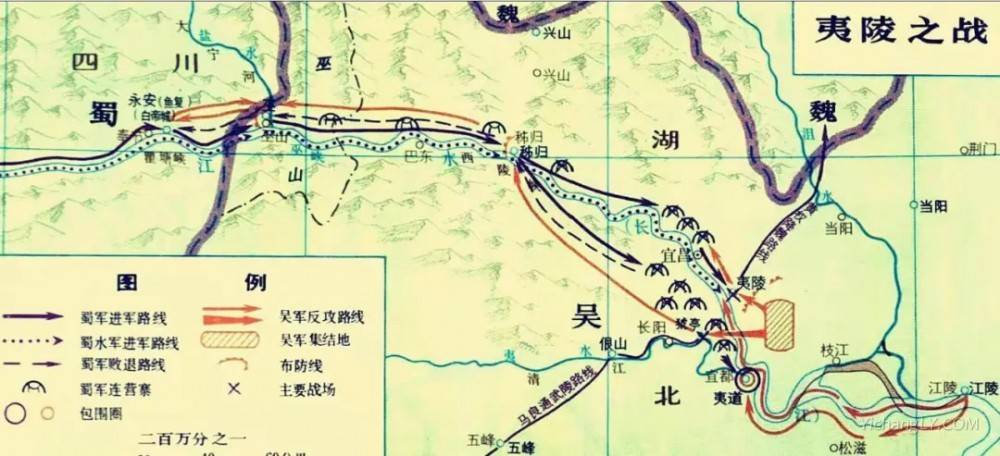

7月,夷陵之戰(zhàn)打響。蜀漢將軍吳班、馮習(xí)、張南率領(lǐng)約三萬(wàn)人(后期有沙摩柯等五溪蠻加入,總兵力應(yīng)達(dá)到五萬(wàn))為先頭部隊(duì),奪取三峽峽口,攻入?yún)蔷常碱I(lǐng)秭歸。

為了防范曹魏乘機(jī)襲擊,劉備派鎮(zhèn)北將軍黃權(quán)駐扎在長(zhǎng)江北岸,又派侍中馬良到武陵活動(dòng),爭(zhēng)取當(dāng)?shù)夭孔迨最I(lǐng)沙摩柯起兵協(xié)同蜀漢大軍作戰(zhàn)。

東吳奮起應(yīng)戰(zhàn),孫權(quán)任命陸遜為大都督,統(tǒng)率朱然、潘璋、韓當(dāng)、徐盛、孫桓等部共五萬(wàn)人開(kāi)赴前線,抵御蜀軍;同時(shí)又遣使向曹丕稱臣修好,以避免兩線作戰(zhàn)。

雙方兵力相當(dāng),然而東吳陸戰(zhàn)向來(lái)差勁,蜀漢陸軍皆是精兵。陸遜仔細(xì)分析雙方兵力、士氣以及地形等條件后,耐心說(shuō)服吳軍諸將放棄立即決戰(zhàn)的要求,暫時(shí)避開(kāi)蜀軍鋒芒,再伺機(jī)破敵。

東吳果斷地實(shí)施戰(zhàn)略退卻,一直后撤到夷道(今湖北宜都)、猇亭(今湖北宜都北古老背)一線,然后轉(zhuǎn)入防御,把兵力難以展開(kāi)的數(shù)百里長(zhǎng)的山地留給了蜀軍。

公元222年正月,蜀漢水軍進(jìn)入夷陵地區(qū),屯兵長(zhǎng)江兩岸。劉備親率主力從秭歸進(jìn)抵猇亭,建立大本營(yíng)。

吳軍扼守要地、堅(jiān)不出戰(zhàn)。為了調(diào)動(dòng)陸遜出戰(zhàn),劉備分兵圍攻駐守夷道的孫桓。

孫桓是孫權(quán)的侄兒,吳軍諸將紛紛要求出兵救援,但陸遜認(rèn)為夷道城堅(jiān)糧足,孫恒有勇有謀,拒絕分兵援助。

不知為何,劉備沒(méi)有強(qiáng)攻夷道和夷陵。于是,兩軍相持半年有余。

到了六月,酷暑難當(dāng),駐守于崎嶇山道上的蜀軍將是不勝其苦。蜀漢水軍弱于東吳,無(wú)法控制長(zhǎng)江。

無(wú)奈之下,劉備只能放棄水陸并進(jìn),將水軍收攏后轉(zhuǎn)移到陸地上,將軍營(yíng)也轉(zhuǎn)移到了深山密林里,依傍溪澗,屯兵休整,準(zhǔn)備等待到秋后再發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。

遠(yuǎn)離后方和崎嶇的山道,導(dǎo)致劉備只能百里連營(yíng),不僅使后勤保障困難重重,而且導(dǎo)致兵力分散,蜀軍士氣低迷。

陸遜從中尋找到了破敵之法——火攻蜀軍連營(yíng)。決戰(zhàn)開(kāi)始,陸遜命令東吳水軍士卒各持茅草一把,乘夜摸上岸來(lái),順風(fēng)放火,突襲蜀軍各個(gè)營(yíng)寨。

蜀軍營(yíng)寨都是由木柵筑成,周圍又全是樹(shù)林、茅草,一旦起火,立刻燒成一片,蜀軍大亂。

陸遜乘勢(shì)發(fā)起反攻,迫使蜀軍西退。吳軍各部一哄而上,很快就攻破蜀軍營(yíng)寨四十余座,并且用水軍截?cái)嗔耸褴婇L(zhǎng)江兩岸的聯(lián)系。

劉備見(jiàn)全線崩潰,逃往夷陵西北馬鞍山,命蜀軍環(huán)山據(jù)險(xiǎn)自衛(wèi)。陸遜集中兵力,四面圍攻,又殲滅蜀軍近萬(wàn)之眾。

蜀軍潰不成軍,大部死傷和逃散。劉備乘夜突圍逃遁,卻被吳將孫桓部截?cái)嗷匾嬷莸囊溃铧c(diǎn)被擒獲。

劉備逾山越險(xiǎn),才得以擺脫追兵,只身逃入白帝城(又叫永安城,在今重慶市奉節(jié)東),幸得趙云軍來(lái)援,方才穩(wěn)住陣腳。

東吳守住了荊州,蜀漢受到重創(chuàng),元?dú)獯髠U蚜业蹌鋽√又劣腊脖悴辉傥鬟M(jìn)。

九月,曹丕出兵三路伐吳。孫權(quán)聽(tīng)到劉備駐扎在離邊境如此之近的地方,擔(dān)心曹魏與蜀漢結(jié)盟,遣使議和。因長(zhǎng)期征戰(zhàn)和兵敗而心力交瘁的劉備同意停戰(zhàn)。

這場(chǎng)戰(zhàn)役之后近四十年的時(shí)間內(nèi),三國(guó)互相之間的疆域基本保持不變,吳蜀重修于好的聯(lián)盟再也沒(méi)有發(fā)生動(dòng)搖,三國(guó)局勢(shì)出現(xiàn)穩(wěn)定的對(duì)峙,夷陵之戰(zhàn)也因此被認(rèn)為是前后三國(guó)的分界點(diǎn)之一。

正因?yàn)橛兄绱酥卮蟮挠绊懀牧曛畱?zhàn)(彝陵之戰(zhàn)、猇亭[Xiāotíng]之戰(zhàn)),成為與官渡之戰(zhàn)、赤壁之戰(zhàn)并稱的三國(guó)三大戰(zhàn)役之一。

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42050302000233號(hào)