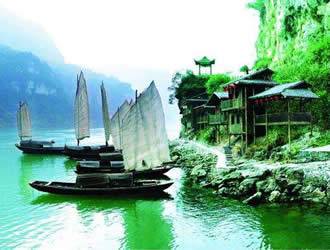

峽江南岸突兀而立的孤峰尖上,“邀月亭”聳入云端。亭下站有一人,頭頂道觀,身著長袍,手持長簫,在山風的吹動下,銀須飄然,道袍翻動,好一派仙風道骨!悠揚的簫聲,在山澗迂回,使游人仿佛置身于人間仙境。在邀月亭處俯瞰長江,猶如一條奔騰而來的銀龍,在此向左急轉110度彎調頭東去,形成一個巨大的月牙形,狀似一灣明月。長江在193公里的三峽區段左沖右突,迂回曲折,但變化最大的就在石牌,故稱為“長江三峽第一灣”。

看到邀月亭,我聯想起李白的那首著名的《月下獨酌》:

花間一壺酒,獨酌無相親。

舉杯邀明月,對影成三人。

月既不解飲,影徒隨我身。

暫伴月將影,行樂須及春。

我歌月徘徊,我舞影零亂。

醒時相交歡,醉后各分散。

永結無情游,相期邈云漢。

這是一個精心剪裁出來的場面,寫來卻是那么自然。李白月下獨酌,面對明月與影子,似乎在幻覺中形成了三人共飲的畫面。在這溫暖的春夜,李白邊飲邊歌舞,月與影也緊隨他那感情的起伏而起伏,仿佛也在分享他飲酒的歡樂與憂愁。從邏輯上講,物與人的內心世界并無多少關系。但從意的角度上看,二者卻有密不可分的關系。這也正是中國詩歌中的“興”之起源。李白此詩正應了這“興”之寫法,賦明月與影子以情感。正如林語堂所說:“它是一種詩意的與自然合調的信仰,這使生命隨著人類情感的波動而波動。”

但在詩之末尾,李白又流露出一種獨而不獨,不獨又獨的復雜情思,他知道了月與影本是無情物,只是自己多情而已。面對這個無情物,李白依然要永結無情游,意思是月下獨酌時,還是要將這月與影邀來相伴歌舞,哪怕是“相期邈云漢”,也在所不辭。可見太白之孤獨之有情已到了何等地步!斯蒂芬·歐文曾說:“詩歌是一種工具,詩人通過詩歌而讓人了解和嘆賞他的獨特性。”李白正是有了這首“對影成三人”的《月下獨酌》,才讓人們了解和嘆賞他的獨特性的。無論男女老少,任何一個中國人,只要他舉杯淺酌,都會吟詠“舉杯邀明月,對影成三人”,以表他對所謂風雅與獨飲的玩味。而這首詩的獨特性,早已化入民族的集體無意識之中了。

李白,中國詩史上最率真、最可愛的詩人。他始終以飽滿的青春熱情去擁抱世界,展望積極樂觀的人生理想,張揚獨立特行的個性,追求充分地行事、立功和享受,把中國古典浪漫主義詩歌引領至一個人跡罕至的高度,成為泱泱盛唐最忠實的歌者。李白一生曾三次度過三峽,這三度三峽,可稱為“出三峽”、“上三峽”和“下三峽”。而每一次度三峽都關系著他的前途和命運,三峽是他人生道路上順逆交替的地方。在李白詩集中,有許多以三峽為題材的詩作,總數在30首以上,其中在幾次行經三峽的途程中作詩有十余首。是蜀地和三峽的萬千風情,給予詩人無窮的靈感。在一個朝霞滿天的黎明,踏上東去的小舟,趁著新發的春水,李白逸興湍飛,大聲吟唱:“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。”詩人雖遭受彌天之冤,仍然懷飽著強烈的人生之戀,此詩將情與景的同構互感深然地溶為一體,從而成為唐絕句中的壓卷之作。

中國古典詩詞有豐富的內涵,清麗的神韻,有優美的語言,合樂的節奏,語言精粹,飽含彈力、感染力,在對應的場合,或抒情或達意,肯定能以一當十。當然,更多的人讀古典詩詞時并不為“拿來用”,而只是用來“品”,因為古典詩詞可俯而讀,仰而思,讀的過程中,能聽到落葉的嘆息,能看到流水的歡暢,能聞到縷縷野花的清香,能體悟到種種不同境遇中人的復雜心情,甚至能感悟到種種悲歡離合的生活劇。僅從這一點就可以想見,中國的古典詩詞永不會過時,它的文化積淀是吻合中國人文化基因的,是中國人一筆寶貴的文化財富。

這是一個自由靈魂的歡唱!

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號