建安二十五年(220),孫權襲取荊州,擒殺關羽,吳、蜀兩國結仇。翌年,曹丕代漢稱帝。221年,劉備于益州稱帝,年號章武。同年,劉備為奪回荊州,為關羽報仇,親率大軍攻打東吳。孫權聞劉備將來伐,遣使求和,備不許。是年五月,蜀漢猛將張飛率兵萬人,從閬中至江州,與劉備會師,但在出發前,被部下張達、范強所殺。

發兵前,趙云明確反對伐吳,故劉備沒有帶趙云出征,只讓趙云駐守江州以為后援。諸葛亮則態度含糊,一方面他希望能恢復荊州這一戰略基地,以待“先主出秦川,上將向宛洛”的戰略時機,另一方面這次用兵又違背了“北拒曹操、東和孫權”的戰略構想。劉備則執意起兵。

章武元年(221)七月,劉備順江而下,率軍4萬人,殺奔東吳。首戰,蜀軍一舉收復被吳軍攻占的巫縣(今重慶巫山縣北),繼而在巫地(今湖北巴東縣)擊破吳軍李異、劉阿部,占領秭歸(今湖北秭歸縣歸州鎮)。

為了防范曹魏乘機襲擊,劉備派鎮北將軍黃權駐扎在長江北岸,又派侍中馬良到武陵山區活動,在佷山(今湖北長陽土家族自治縣西南)爭取當地部族“五溪蠻”首領沙摩柯起兵協同蜀漢大軍作戰。

孫權在面臨蜀軍進攻的情況下,奮起應戰。

他任命右護軍、鎮西將軍陸遜為大都督,統率朱然、潘璋、韓當、徐盛、孫桓等部共5萬人開赴前線,抵御蜀軍;

同時又遣使向曹丕稱臣修好,以避免兩線作戰。

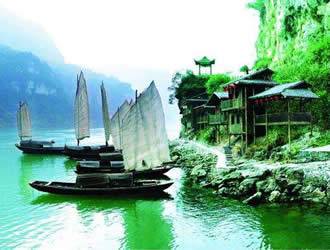

章武二年(222)正月,蜀漢吳班、陳式的水軍進入夷陵地區,屯兵長江兩岸。

二月,劉備親率主力從秭歸進抵猇亭(今湖北宜昌市南),建立了大本營。這時,蜀軍已深入吳境二三百千米,由于開始遭到吳軍的扼阻抵御,其東進的勢頭停頓了下來。在吳軍扼守要地、堅不出戰的情況下,蜀軍不得已乃在建平(治巫縣,今重慶巫山縣北)至夷陵(今湖北宜昌市)一線數百里地上設立了幾十個營寨。為了調動陸遜出戰,劉備遣前部督張南率部分兵力圍攻駐守夷道(今湖北宜都市)的孫桓。

從正月到六月,兩軍仍然相持不決。劉備為了迅速同吳軍進行決戰,曾頻繁派人到陣前辱罵挑戰,但是陸遜均沉住氣不予理睬。

六月的江南,正值酷暑時節,劉備將水軍舍舟轉移到陸地上,把軍營設于深山密林里,依傍溪澗,屯兵休整,準備等待到秋后再發動進攻。

陸遜看到蜀軍士氣沮喪,劉備也放棄了水陸并進、夾擊吳軍的作戰方針,認為戰略反攻的時機業已成熟。決戰開始后,陸遜即命令吳軍士卒各持茅草一把,乘夜突襲蜀軍營寨,順風放火。

頓時火勢猛烈,蜀軍大亂。

陸遜乘勢發起反攻,迫使蜀軍西退。

吳將朱然率軍5 000人首先突破蜀軍前鋒,猛插到蜀軍的后部,與韓當所部進圍蜀軍于涿鄉(今湖北宜昌市西),切斷了蜀軍的退路。潘璋所部猛攻蜀軍馮習部,大破之。諸葛瑾、駱統、周胤諸部配合陸遜的主力在猇亭向蜀軍發起攻擊。守御夷道的孫桓部也主動出擊,投入戰斗。

吳軍進攻順利,很快就攻破蜀軍營寨40余座,并用水軍截斷了蜀軍長江兩岸的聯系。

蜀軍將領張南、馮習及土著部族首領沙摩柯等陣亡,大將杜路、劉寧等投降。劉備見全線崩潰,逃往夷陵西北之馬鞍山,命蜀軍環山據險自衛。

陸遜集中兵力,四面圍攻,又殲滅蜀軍近萬之眾。

至此,蜀軍潰不成軍,大部死傷和逃散,車、船和其他軍用物資喪失殆盡。劉備乘夜突圍逃遁,行至石門山(今湖北巴東縣東北),被吳將孫桓部追逼,幾乎被擒,后衛將軍傅彤等被殺,依賴驛站人員焚燒潰兵所棄的裝備堵塞山道,才得以擺脫追兵,逃入永安城中(即白帝城,今重慶奉節縣東)。

劉備逃到白帝城后,吳將潘璋、徐盛等人都主張乘勝追擊,擴大戰果。但此時劉備收攏散兵以及江州趙云的后軍來援,永安駐軍接近2萬人,陸遜已無必勝把握,加之他顧忌曹魏方面乘機渾水摸魚、襲擊后方,遂停止追擊,主動撤兵。

孫權方面雖然獲勝,但是聽到劉備一直駐扎在離邊境如此之近處,仍然感到畏懼,遂遣使議和。

此時劉備心力交瘁,亦無心再戰,只能接受修戰議和。翌年,劉備駕崩于白帝城。

此役后,諸葛亮跨有荊益、兩路進兵中原的戰略構想徹底破滅,吳蜀兩國實力都受到相當大的影響(特別是蜀漢)。

劉備逝世后,雙方遂罷兵議和,開始了長達40余年的結盟。

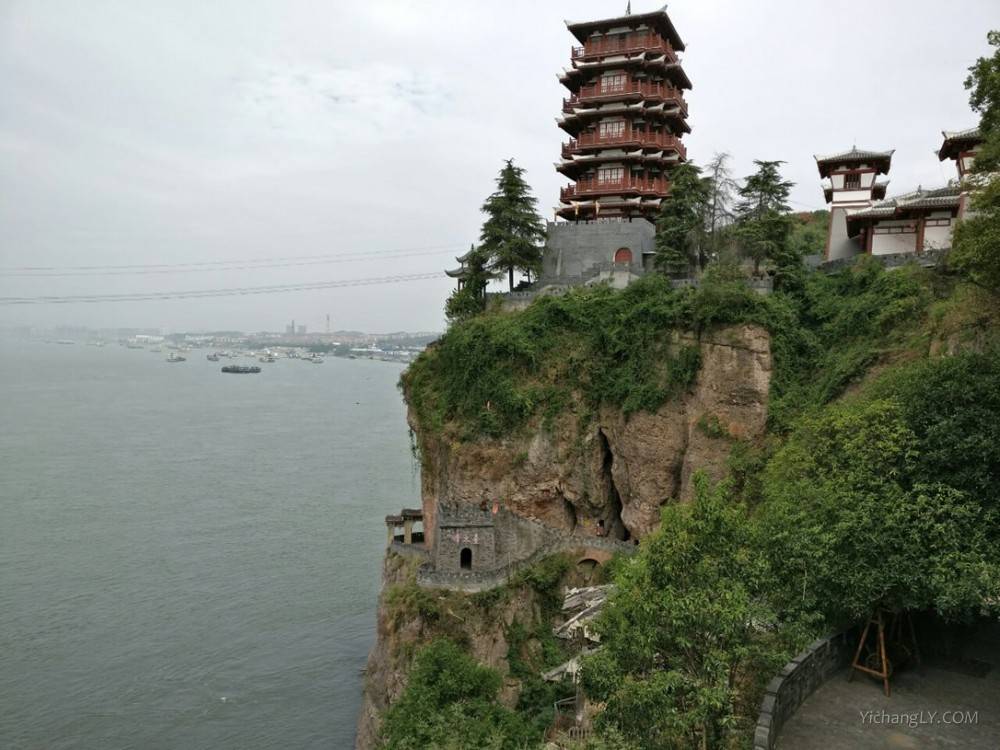

猇亭古戰場風景區

以猇亭之戰為標志,三國鼎立之局正式形成。

后來猇亭之戰與曹袁官渡之戰、魏吳赤壁之戰并稱三國三大戰役。

鄂公網安備 42050302000233號

鄂公網安備 42050302000233號